游戏成瘾或改变大脑结构 防沉迷新规仍有漏洞可钻

昨天是世界精神卫生日。随着生活节奏加快,竞争压力加剧,心理行为异常和精神障碍患者逐渐增多。除了抑郁等精神障碍疾病,游戏成瘾也是精神疾病的一种,在2019年9月25日,世界卫生组织正式把沉迷于网络游戏或电视游戏、妨碍日常生活的游戏成瘾认定为新的精神疾病,作为依赖症的一种,列入了最新版的国际疾病分类。

游戏成瘾属于精神疾病 长期沉迷改变大脑结构

根据世界卫生组织的新版国际疾病分类,把对数字和视频游戏的成瘾描述为一种持续或反复频繁的游戏行为模式。

世界卫生组织精神健康和药物滥用部门负责人萨克西纳表示,一个对游戏上瘾的人会失去对游戏的控制,并忽视其它重要的活动,如睡眠、吃饭、工作,这会对这个人造成伤害。

游戏成瘾又被称为“游戏障碍”。有科学研究表明,长期沉迷网络游戏,会改变大脑结构。

北京回龙观医院主任医师牛雅娟表示,玩游戏孩子的大脑,他的额叶功能出现一些损伤,和正常的孩子相比,控制力下降、认知功能也受到了一些影响。

牛雅娟介绍,她在接诊的过程中发现,大部分青少年介于正常玩游戏与游戏障碍之间,被称为“危害性游戏行为”的状态。根据世界卫生组织发布的《国际疾病分类》,判断“游戏成瘾”有三个主要标准:

第一个,他的玩游戏行为是失控的行为,对游戏行为的开始、结束、持续时间都没有办法控制;

第二个,已经知道玩游戏的行为,会对学业、人际关系、家庭关系、健康造成损害,但是还是没有办法停止玩游戏;

第三个,游戏成为生活中的优先行为,所有其它的兴趣爱好,包括日常活动都要让位于游戏。

世卫组织表示,确诊游戏成瘾疾病,往往需要相关症状至少持续12个月。如果症状严重,观察期也可缩短。

“史上最严”防沉迷新规出台月余 未成年人仍有不少漏洞可钻

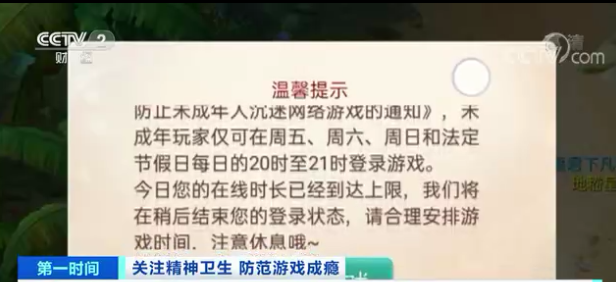

今年9月1日起,《国家新闻出版署关于防止未成年人沉迷网络游戏工作的通知》正式施行,其中规定:“所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时网络游戏服务,其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。”一个多月过去后,游戏企业做出了哪些改变?在新规实施的过程中,又存在哪些漏洞和不足呢?

根据新规,所有网络游戏必须接入国家新闻出版署网络游戏防沉迷实名验证系统,用户必须使用真实有效身份信息进行游戏账号注册并登录网络游戏。新规实施后,互联网上出现了大量租售不受限游戏账号的信息。游戏企业回应,目前主要通过技术手段进行防控。

网易游戏未成年人保护中心负责人黄志明:根据未成年人的游戏行为进行多方面的大数据分析,部分游戏已经上线人脸识别功能,对于识别出来的未成年人,会进行游戏行为限制。

新规还要求,网络游戏企业不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务。小学五年级在读学生小强告诉记者,通过不断的尝试、筛选,还是可以找到对未成年人不限时间的游戏,或用“游客”的身份玩。

新规出台后,还有未成年的孩子没日没夜地打游戏,而家长发现这类情况后,找不到快速、有效的投诉、举报渠道。

新版《未成年人保护法》明确规定:“网络产品和服务提供者应当建立便捷、合理、有效的投诉和举报渠道,公开投诉、举报方式等信息,及时受理并处理涉及未成年人的投诉、举报。”但现实情况并不理想。

北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华:和游戏公司进行沟通的时候,假如告诉对方,孩子用了家长的手机号,希望删除掉。这个程序会非常复杂,很难找到人工服务。

互联网企业要建立便捷的、合理的、有效的投诉举报的渠道,要公示、公布这些举报的方法,要及时受理和及时处理。